The Stranger

C’était l’album de la dernière chance. A la sortie de The Stranger en 1977, Billy Joel a une épée de Damoclès grosse comme l’Empire State Building au-dessus de son brushing. Ses précédents essais, malgré d’excellents retours, furent des échecs commerciaux et Columbia Records commence à sérieusement s’agacer du natif de Long Island. Walter Yetnikoff, qui vient de prendre la présidence de la boîte, n’est pas réputé pour sa diplomatie ni pour sa patience. Ses colères légendaires où il mêle accent de Brooklyn et jurons yiddish le font craindre de tout le personnel de « Black Rock », les locaux sur la 52ème rue de Manhattan. Il glissera à l’oreille du nouveau producteur Phil Ramone que si le disque ne se vend pas, c’est la porte pour son artiste. Après avoir longtemps cherché la sonorité parfaite, ce qui l’emmènera enregistrer ses premiers LP à Los Angeles, Billy Joel était revenu sur ses terres pour Turnstiles (1976) album qu’il produisit seul. Lui le Kid de la côte Est se sent comme une carpe dans l’eau seulement dans sa baie natale d’Oyster. Et si son précédent single New York State of Mind annonçait déjà la couleur et sonnait comme une déclaration d’amour à la Grosse Pomme (Jay-Z et Alicia Keys ne diront pas le contraire), The Stranger passe à l’étape supérieure. C’est une véritable ode à la ville qui ne dort jamais et une plongée dans le NYC du pianiste qui le vit grandir. Sullivan Street, 52nd Street, Village Green, Parkway Dinner… Tous les lieux évoqués ne sont pas fictifs et renforcent le sentiment d’immersion dans ces histoires courtes que Joel nous narre sur ce qu’il connait le mieux : sa ville et ses habitants. Cet exceptionnel talent d’écriture en miroir social se voit intensifier par la thématique principale du disque qui lui confère son titre. Il explore la complexité des rapports aux autres ainsi qu’à soi-même. Et si le titre rappelle assurément l’œuvre d’Albert Camus, L’Étranger n’est pas seulement son voisin ou son amant mais aussi notre reflet dans la glace. Le public, lui, ne sera pas étranger aux aspirations spirituelles ou narratives de Bill J. et à la production musicale de Phil Ramone. The Stranger s’écoulera à environ 25 millions de copies à travers le monde dont 15 millions rien que sur le sol américain, devenant la plus grosse vente pour Columbia, record détenu jusque-là par Bridge Over Troubled Water (1970) de Simon & Garfunkel. Lauréat de deux Grammy Awards, l’album passera six semaines à la deuxième marche du Billboard et la bible Rolling Stone le placera 70ème de ses « 500 plus grands albums de tous les temps ». Du haut de ses vingt-huit ans il entre enfin dans la cour des grands et, malgré un physique de trader à Wall Street, devient une icône du rock pour la décennie à venir. Difficile après un tel coup de maître de renouveler pareil exploit, mais le pianiste juif du Bronx saura capitaliser sur sa recette magique. Et puis il s’est désormais fait un nom. Il n’est plus The Stranger ou Piano Man mais Monsieur Billy Joel.

New York, New York !

Alors que ses trois premiers albums (Cold Spring Harbor, Piano Man et Streetlife Serenade) avaient tous été enregistrés à Los Angeles, Billy Joel décide de tourner la page en 1976 pour revenir à ses racines. Le quatrième opus Turnstiles marque donc un virage dans la carrière de l’auteur-compositeur qui est de retour sur ses terres new-yorkaises. Mais il ne revient pas tout seul. Outre son expérience accumulée auprès des plus grands noms de la côte ouest, Elton John et James William Guercio (producteur de Chicago) pour ne citer qu’eux, Joel s’est entouré d’un nouveau groupe de scène et de studio. Peu après la sortie de Streetlife Serenade, Billy chercha un nouveau bassiste pour sa tournée, son ami de longue date Larry Russell occupé par la comédie musicale de Broadway : Godspell. Il fait la rencontre de Doug Stegmeyer qui comme lui vient de la Big Apple, du Queens plus précisément. Et ça tombe plutôt bien car il a dans l’idée de monter un groupe exclusivement new-yorkais ! Pour cause, son prochain album se fera là-bas. Stegmeyer lui conseille alors de débaucher les autres membres de son ancien groupe Topper : le guitariste Russell Javors (Brooklyn), le batteur Liberty DeVitto (Brooklyn) et le saxophoniste Richie Cannata (Long Island). Un deuxième guitariste viendra s’ajouter à la formation, Howard Emerson, étant l’exception originaire de Boston. Le Billy Joel Band comme ils vont se baptiser est né. Cette ossature restera fidèle au pianiste jusqu’au milieu des années quatre-vingt.

L’album qui suit, Turnstiles, est donc le premier du Billy Joel Band nouvelle formule. Les arrangements se veulent plus soignés que sur les précédents enregistrements et Joel fait montre ici de tout son talent à la production. Les morceaux furent au préalable travaillés avec le producteur Guercio dans son studio mobile de Caribou Ranch au pied des Rocky Mountains, Colorado. Malgré que le jeune homme ne fût pas satisfait du résultat final au point de tout réenregistrer à New York, il semble avoir tout de même bien retenu les leçons de son mentor. Surtout que l’alchimie avec ses nouveaux musiciens est parfaite et la connivence de l’ordre de la télépathie. Les bonnes idées sont vite approuvées et développées quant aux mauvaises, le Band n’hésite pas à les botter en touche à l’unanimité sans se gêner devant leur patron. Le retour aux sources semble avoir du bon pour tout ce joli monde et les studios de la Columbia tiendront un rôle majeur dans le résultat final. Les CBS 30th Street Studio ou « The Church » comme la surnomme ses habitués (il y eut bien une église avant 1949) sont alors considérés comme les meilleurs studios au monde. Les plus grands noms du jazz (Thelonious Monk, Duke Ellington, Miles Davis, Dizzy Gillepsie) et du classique (Igor Stravinsky, Glenn Gould, Leonard Bernstein) sont passés entre ces murs. Billy Joel et sa formation suintent l’éclectisme de la ville, le rock ‘n’ roll, le doo-wop, le blues et le jazz. Il prouve par les compositions présentes sur Turnstiles que son cœur est à New York et qu’il a définitivement laissé sa période L.A. derrière lui : Say Goodbye to Hollywood, I’ve Loved These Days, New York State of Mind, Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway). Même la photographie de la pochette fut prise dans le métro new-yorkais, à l’arrêt Astor Place sur la ligne Lexington Avenue.

The Stranger :

Malgré des critiques dithyrambiques saluant l’évolution musicale réussie de Billy Joel, Turnstiles est un bide. Les ventes ne décollent pas. Et si Columbia a signé un contrat avec l’artiste, l’arrachant à son ancienne maison de disques Family Production, ce n’est pas pour des billets mélioratifs dans la presse. Le véhément patron Walter Yetnikoff commence par lui ôter un privilège : celui de la production de son futur album. Il devra trouver un professionnel du métier. En grand amateur des Beatles dont il reprenait régulièrement les titres sur scène, Joel prend tout d’abord contact avec leur illustre producteur George Martin. Les deux se rencontrent et sympathisent rapidement. Mais au moment d’évoquer les conditions d’enregistrement, Sir George insiste pour que l’album se fasse avec ses musiciens des studios Abbey Road. Billy ne voulant pas se séparer de son nouveau groupe et contraint à regret de décliner l’offre. C’est un véritable camouflet pour lui. Surtout que l’horloge tourne et que le Billy Joel Band doit bientôt entrer en studio pour se remettre au travail. Il se rappelle alors au bon souvenir de Phil Ramone, producteur de légende qui travailla notamment avec Ray Charles (l’idole de Billy Joel), Bob Dylan, Frank Sinatra ou Aretha Franklin. Il fut même celui qui enregistra le légendaire Happy Birthday Mr. President de Marilyn Monroe à John F. Kennedy en 1962 ! Un éclectisme comme recherché et cerise sur le gâteau, Ramone est lui aussi un pur Yankee. Et puis ce dernier vient tout juste de voir son travail avec Paul Simon sur Still Crazy After All These Years (1975) récompensé de deux Grammy Awards dont celui de meilleur disque de l’année. Billy Joel le contacte donc et l’invite à venir assister à un de ses concerts en juin 1977 alors qu’il est en représentation au Carnegie Hall. Ramone est alors frappé par l’énergie électrique et la puissance rock qui se dégagent de la scène. Ils se retrouvent ensuite tous ensemble dans un restaurant italien de Manhattan, Fontana Di Trevi, qui sera l’idée de départ de Scenes from an Italian Restaurant. Il accepte illico de travailler non seulement avec le pianiste mais aussi tout son groupe, ce que Martin avait refusé. Les deux ont sensiblement le même caractère, chaleureux, drôle et humble. Ils sympathisent rapidement et entament sans le savoir le début d’une longue collaboration. Comme il déclara par la suite : « Aime moi, aime mon groupe ». Billy Joel est logiquement sous le charme.

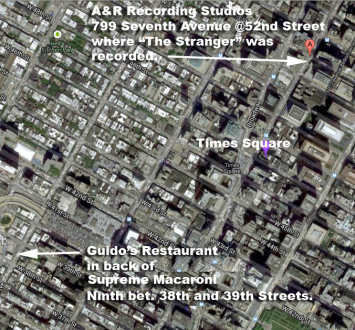

Quand le Billy Joel Band et Phil Ramone entrent aux studios A & R Recording (Arnold & Ramone, Jack Arnold son associé laissa tomber l’affaire peut après sa création en 1958), tous les morceaux ne sont pas finalisés. Billy a encore beaucoup de bribes d’idées qu’il n’a pas développées. Certains titres sont pourtant déjà presque bouclés et n’ont plus qu’à être mis en boîte. C’est le cas de Movin’ Out (Anthony’s Song) qui a la lourde tâche d’ouvrir l’album. Un véritable péan de la classe ouvrière suburbaine malgré les réticences qu’il exprime quant à leurs futiles aspirations. Anthony travaille dans une épicerie dans l’espoir un jour de se payer une maison à Hackensack, une banlieue résidentielle du New Jersey (Anthony works in the grocery store, Saving his pennies for someday … Who needs a house out in Hackensack ?). Sergent O’Leary lui, cumule deux emplois pour pouvoir échanger sa vieille Chevrolet contre la Cadillac de ses rêves (Sergeant O’Leary is walking the beat, At night he becomes a bartender … And he’s trading his Chevy for a Cadillac). Il questionne alors les différents caractères évoqués dans la chanson si tout cela en vaut bien la peine, considérant que se tuer à la tâche pour quelques noisettes est une perte de temps (And it seems such a waste of time, If that’s what it’s all about). Mais c’est finalement remettre en cause tout le mythe américain du « Made it » qui consiste à devenir quelqu’un à la sueur de son front. Quand Billy Joel présenta sa composition au groupe, ils lui firent la réflexion qu’elle avait beaucoup de similitudes avec Laughter in the Rain (1974) un numéro un de Neil Sedaka. Piqué au vif, il changea le tempo pour en faire un morceau beaucoup plus rock que son inspiration, aidé par une ligne de basse sinueuse et une orgie de claviers et orgues. La dernière partie de piano qui finit Movin’ Out fut inspirée par celle de Layla (1970) de Derek and the Dominos et intervient après le bruit caractéristique de crissements de pneus qui eux furent enregistrés avec la Corvette du bassiste Doug Stegmeyer.

Le morceau suivant est la chanson-titre de l’album. The Stranger est une approche psychologique de la nature humaine, un regard sur le côté caché de l’individu. « L’étranger » constitue cette partie de nous-même que l’on ne souhaite pas forcément dévoilé, qui se trouve en chacun de nous, et que l’on s’efforce de dissimuler derrière des masques de différents aspects (Some are satin, Some are steel, Some are silk, And some are leather). Aussi bien que l’on pense connaître une personne, il y aura toujours des zones d’ombre qui nous restent inconnues (Though we share so many secrets, There are some we never tell). Chaque être humain sera un jour forcé de porter ce masque pour cacher tel trait de caractère inconvenable en société ou voire même sa véritable nature (Well we all have a face, That we hide away forever). Le constat qu’il fait de lui-même (et nous tous en général) en tant que narrateur, il s’étonne de le retrouver chez son/sa partenaire (et donc aux nôtres aussi) : Then I came home to a woman, That I could not recognize, It was then I felt the stranger, Kick me right between the eyes. Si Billy Joel avoua s’être inspiré d’un vers de Eleanor Rigby (1966) des Beatles (Wearing the face that she keeps in a jar by the door), le thème ressemble plus à un autre titre des Fab Four. Dans I’m a Loser (1965), John Lennon chante : Although I laugh and I act like a clown, Beneath this mask I am wearing a frown. Pour l’introduction au piano, Billy Joel semble avoir usé sans le savoir de synesthésie multimodale, en trouvant une mélodie aux images et couleurs qu’il s’imaginait. Plus précisément, le tableau d’un homme marchant seul dans les rues de Paris sous une pluie battante, la tête enfoncée dans le col de son pardessus relevé. Il reconnaîtra avoir voulu sonner comme le thème de Michel Legrand pour Les Parapluies de Cherbourg (1964), le film de Jacques Demy. Quand il joua sa trouvaille au studio, il envisageait que l’intro soit complétée par un solo de saxophone ou autre. C’est pourquoi il se mit à siffler pour combler le blanc en questionnant Phil Ramone : « Alors quel instrument devrait-on mettre ? – Tu viens juste de le faire ! » lui répondit-il. Après réécoute, Joel valida l’idée qui se retrouva sur le morceau. Celui-ci change totalement de rythme après l’arrivée des autres instruments, dans un jazz rock ressemblant beaucoup à Kid Charlemagne (1976) de Steely Dan. La rythmique funk fut justement trouvée sur une petite batterie électronique Rythm Ace de marque Ace Tone. Il revient aussi de saluer les prouesses vocales de Joel sur ce titre qui fait ici étalage de tout son talent, sautant les octaves avec une facilité insolente jusqu’au falsetto du refrain. Et que dire de ce sifflement devenu culte, alors que le principal intéressé se disait lui-même mauvais à cet exercice ? Le live ci-dessous prouve tout le contraire.

Et nous voilà au classique des classiques. La chanson qui décerna à Billy Joel son rang de superstar ainsi que les Grammy de chanson de l’année et enregistrement de l’année. Mais qui lui valut aussi d’être injustement catalogué, lui aux racines rock profondément ancrées, chanteur de ballades dans la veine des Barry Manilow et Neil Diamond. Pourtant, Just The Way You Are n’aurait même pas du finir sur The Stranger ! La mélodie et la progression d’accords lui vinrent en rêve, le titre étant lui tiré du dernier couplet de Rag Doll (1964) par Franki Valli & The Four Seasons (qui fut aussi une large source d’inspiration plus tard pour Uptown Girl). Les paroles sont alors une déclaration d’amour à sa première femme Elizabeth Weber, qui fut un temps son manager. Le couple divorcera en 1982, cette dernière obtenant la moitié de la fortune du chanteur. La première version était totalement différente du résultat final, le batteur Liberty DeVitto la jouant comme un cha-cha-cha. Joel détestait ça, trouvant trop de ressemblance avec And I Love Her (1965) des Beatles. Sur les conseils de Phil Ramone, il garda ce beat latino mais en passant sur une sorte de samba/bossa nova. Billy Joel joue du piano électrique Fender Rhoades (le même que Rick Davies utilisait avec Supertramp) usant de l’effet « phaser » comme on peut l’entendre sur Still Crazy After All These Years (1976) de Paul Simon que Ramone avait produit. Les chœurs du morceau sont eux inspirés du hit de 10CC I’m Not in Love (1974) avec sa boucle répétitive de voix éthérées. Mais l’instrument qui sublime Just The Way Your Are est bien le saxophone alto, tenu pour le coup non pas par Richie Cannata mais Phil Woods, pointure de jazz. Même si Billy Joel fut réticent à l’initiative de Phil Ramone de faire venir un musicien extérieur à son groupe, il changea vite d’avis après le tour de force du maestro. Il joua six parties différentes que Ramone parvint à découper et recoller en une seule et même piste (à une époque où le procédé se faisait encore manuellement et où l’erreur n’était pas permise) sous les yeux ébahis de Joel. Malgré le bijou que le groupe tient entre ses mains, il est encore réservé à l’idée de sortir le titre, le trouvant trop mielleux et bon pour les cérémonies de mariage (sur ce point, l’avenir ne lui donnera pas tort). Il faudra l’intervention de Linda Ronstadt et Phoebe Snow, de passage aux studios A&R, pour le faire changer d’avis. Les deux jeunes femmes lui intimeront presque l’ordre de placer le titre sur l’album. Il se souviendra plus tard : « Linda était une très jolie fille avec beaucoup de talent. Je me suis dit alors que si elle l’aimait, c’était OK. » Même Paul McCartney, en grand amateur de rengaine au piano, déclarera qu’il aurait rêvé pouvoir la composer.

Le morceau qui clôture la première face est souvent considéré comme le chef d’œuvre de l’artiste. Malgré que Scenes from an Italian Restaurant ne soit jamais sorti en single, il demeure un de ses titres les plus célèbres et appréciés. Même lui le cite comme une de ses propres compositions préférées avec New York State of Mind. C’est une nouvelle fois une narration épique sur les classes moyennes de New York pimentée par les souvenirs de son enfance à Long Island. Il se remémore deux amis d’enfance, Brenda et Eddie, qui se mirent (trop) rapidement en ménage quand ils étaient plus jeunes (When they decided the marriage would be at the end of July) et finirent par se séparer tout aussi vite (But it’s always the same in the end, They got a divorce). L’auditeur découvre par la suite que le repas dans ce restaurant italien est en fait une réunion d’anciens copains d’université et que le narrateur nous en dit plus sur les deux absents (That’s all I heard about Brenda and Eddie, Can’t tell you more ‘Cause I’ve told you already). C’est avant tout une histoire universelle. Un pan de vie commune, de la jeunesse à la maturité, du mariage au divorce, rien de plus banal. Mais Joel parvient à transcender son récit par la profusion de détails qui accentuent le réalisme des différentes scènes. Le Parkway Diner (Or was more of a hit at the Parkway Diner) et Village Green (Do you remember those days hanging out at the Village Green ?) sont deux lieux où il passa la majorité de son adolescence. Le premier était un restaurant de style routier comme il en existe des milliers aux Etats-Unis. Celui du morceau se situait à Mineola sur Jericho Turnpike mais n’existe plus désormais (photo introuvable). C'est désormais une station essence. Quant à West Village Green, il s’agissait d’un parc de Hicksville où Billy et sa bande nommée « The Parkway Green Gang » trainaient souvent. Enfin concernant le fameux restaurant, deux versions existent : Billy Joel raconta que lors de ses représentations au Carnegie Hall, il dînait régulièrement à la Fontana di Trevi (151 West 57th Street), un restaurant italien désormais fermé situé sur le trottoir d’en face. C’est ici qu’il aurait entendu d’un des serveurs la fameuse ligne : Bottle of red, bottle of white ? Perhaphs a bottle rose instead ? Mais il pourrait tout aussi bien s’agir du Christiano’s Original Pizza (qui ferma en 2014) situé au nord de Long Island, dans le canton du Syosset. Théorie appuyée par un concert du 6 mai 1977 au campus universitaire de Long Island où Billy Joel leur dédicaça sa performance. Musicalement, la structure du morceau est tout aussi complexe. Billy Joel avait plusieurs fragments en tête. Il se servit une nouvelle fois des Beatles (je vous avais dit qu’il était un grand admirateur) et du pot-pourri sur la face B d’Abbey Road (1969) pour les coller ensemble. On peut facilement distinguer les différentes parties : l’intro du restaurant avec « Bottle of white.. », l’interlude au saxophone, « Things are OK », nouvelle interlude puis le plus long mouvement « Brenda and Eddie », l’interlude rock ‘n’ roll, « Well they lived for a while », dernière interlude symphonique, et enfin retour au thème de départ du restaurant. On peut d’ailleurs noter quelques ressemblances entre l’intro au piano et You Never Give Me Your Money de McCartney.

La face B est probablement plus faible que son recto mais contient tout de même deux singles. Elle s’ouvre sur Vienna qui représente cette fois une déclaration d’un autre genre que Just The Way You Are. C’est une métaphore du vieil âge et du temps qui passe. Billy conseille alors de prendre son temps (Slow down you crazy child), qu’il n y a clairement pas de vraie urgence dans la vie (Where’s the fire ? What’s the hurry about ?) et que tout le monde peut se permettre de souffler un peu (Take the phone off the hook, You can afford to lose a day or two). Tout n’est pas si grave puisque Vienne ne disparaîtra pas et finira toujours par attendre (When will you realize, Vienna waits for you). Mais pourquoi Vienne ? Après que ses parents eurent divorcé en 1957, Howard Joel retourna vivre en Europe, plus précisément à Vienne. Né à Nuremberg en Allemagne le 12 juin 1923, Helmuth Julius Joel pianiste classique (comme on peut l’apprécier dans la vidéo ci-dessous) issu d’une famille juive bavaroise, dut fuir le régime nazi à l’approche de la guerre. En juillet 1938, lui et ses parents Karl et Meta passèrent en Suisse où il fut scolarisé quelque temps. Puis, toute la famille Joel parvint à rejoindre les Etats-Unis via la France, l’Angleterre et Cuba. Comme le dira quelques années plus tard le célèbre réalisateur Billy Wilder : « Avant la Seconde Guerre Mondiale, il y avait en Allemagne deux catégories de juifs : les optimistes et les pessimistes. Les pessimistes finirent à Hollywood, les optimistes à Auschwitz. » Désireux de finir ses vieux jours sur la terre de ses parents, Helmuth Joel retourna donc s’installer en Autriche après avoir passé presque vingt ans chez l’oncle Sam. C’est donc après un voyage chez son père que Billy composa Vienna qui peut donc être considéré comme un hommage à ce dernier. Il raconta par la suite une anecdote survenue là-bas. Alors qu’ils se promenaient les deux sur les bords du Danube, il aperçut une vieille femme balayer la rue ce qui lui parut honteux et choquant. Quand il en fit part à son paternel, il lui répondit qu’elle faisait quelque chose d’utile et productif et que contrairement aux Etats-Unis où les personnes âgées sont respectées et choyées, elles pouvaient ici se sentir utiles de plusieurs manières plutôt que rester chez elles. Une autre interprétation de la vieillesse que l’on retrouve dans Vienna. Son intro au piano dans le style de Kurt Weil rappelle la mélancolie des cabarets européens, sentiment renforcé par l’utilisation de l’accordéon. L’instrument est tenu par l’italo-américain Dominic Cortese (Hugo Montenegro, Stan Webb, Terry Snyder) qui en jouait aussi sur Italian Restaurant. Phil Ramone reconnaîtra que c’est le morceau à propos duquel il se voit le plus souvent questionné par les auteurs-compositeurs. Et ce n’est sûrement pas un hasard.

Only The Good Die Young est une autre de ces chroniques urbaines. En fait, Joel puise une nouvelle fois dans ses souvenirs d’enfance new-yorkais. La fameuse Virginia qu’il tente de mettre dans son lit s’avère être une camarade classe, Virginia Callahan. Mais la jeune fille sur qui il eut des vues durant toute sa scolarité ne le remarqua même pas. Elle avoua même qu’elle ne l‘avait jamais remarqué avant de le voir en concert dans une église locale durant les années soixante. Le titre qui sortit avec en face B Get it Right the First Time est justement étroitement lié à l’église catholique. Précisément pour ses paroles dénonçant la prétendue abstinence sexuelle de la fille venant d’une famille catholique (You catholic girls start much too late, But sooner or later it comes down to fate, I might as well be the one) qui ne cède pas aux avances du protagoniste. Billy Joel se défendra d’avoir écrit le texte davantage dans une optique pro-luxure qu’anti-religieuse, à la manière de Rosalita (1973) par Bruce Springsteen. Pourtant le single était passé presque inaperçu à sa sortie, marinant péniblement dans les charts, jusqu’à ce qu’il soit banni des ondes par une station radio d’une université catholique dans le New Jersey. Evidemment, la censure eut l’effet inverse escompté. Les gamins qui apprirent la nouvelle se ruèrent sur le 45 tours qui devint un tube immense. Même lors de son passage en 1978 au Saturday Night Live, les programmateurs le pressèrent de ne pas jouer le morceau, ce qu’il fit quand même. Pourtant, comme Billy le fera remarquer, le protagoniste ne parvient pas à coucher avec la fille au final. Alors pourquoi en faire une montagne ? Pour la mélodie, il la trouva alors qu’il était en tournée avec les Beach Boys, lors d’une étape à Knoxville dans le Tennessee. Le rythme de la chanson était au départ axé reggae mais le batteur DeVitto, qui détestait cette musique, refusa de l’enregistrer. Joel et Ramone revinrent alors avec une rythmique quatre temps qui sonne comme un boogie-woogie.

She’s Always a Woman est la deuxième composition de Billy Joel pour sa femme Elizabeth. C’est aussi le quatrième et dernier single tiré de l’album (hormis The Stranger paru seulement au Japon). Il l’écrivit pour prendre sa défense, elle qui était à l’époque son manager. Une femme dans un monde d’hommes, c’était peu commun. Et il est facile d’imaginer qu’elle en prit pour son grade. Pour son mari, même si elle peut passer pour une garce aux yeux de certains (She’s frequently kind, And she’s suddenly cruel) elle reste une femme aux siens (She’s always a woman to me). Elle peut aussi se montrer intraitable en négociations (She can kill with a smile, She can wound with her eyes), paraître égoïste et avare (And she’ll take what you give her, As long as it’s free, She steals like a thief) mais qu’importe, elle fait ce qu’elle veut (She can do as she pleases, She’s nobody’s fool). Toutes ces qualités de requin de la finance la firent passer pour un garçon manqué mais pour Billy Joel, c’est toujours la même. Concernant la mélodie, il avoua que les ballades et le vibrato du chanteur folk Gordon Lightfoot eurent une grande influence. Notamment ses titres If You Could Read My Mind, Wreck of the Edmund Fitzgerald et Early Morning Rain que Joel écoutait en boucle. Richie Canata joue de la flûte sur She’s Always a Woman. Les musiciens de studio Steve Burgh et Hugh McCracken tiennent eux la guitare acoustique. Le regretté McCracken est resté célèbre pour son travail à la guitare slide sur All By Myself par Eric Carmen ou encore sur Brown-Eyed Girl de Van Morrison.

Les deux derniers morceaux qui clôturent le disque sont probablement un cran en-dessous des précédents. Qu’ils ne soient pas sortis en single jouent aussi sur le fait qu’ils restent moins connus. Get it Right the First Time et son tempo funk et latino sonne comme de la musique disco. Voire comme du Weather Report. Ironiquement Billy Joel et ses musiciens ne parvinrent pas à « l’avoir du premier coup », le beat étant décousu. Le batteur Liberty DeVitto reconnut que c’était un des titres les plus difficiles qu’ils aient eu à travailler. C’est seulement vers la toute fin des sessions de The Stranger qu’il fut gravé. Everybody Has a Dream qui clôture le disque est une des plus anciennes compositions de Billy Joel, remontant à 1971 du temps de Cold Spring Harbor. Originalement écrite en 4/4 comme une chanson folk dans la veine de ce que faisait James Taylor à l’époque, il ralentit le tempo durant les sessions de The Stranger pour la faire sonner comme un gospel spirituel de Joe Cocker. La fin du morceau reprend d’ailleurs le thème de la chanson-titre ainsi que son sifflement légendaire. La boucle est bouclée. Lights off.

Meet Me in My Italian Restaurant :

La photographie de la pochette fut prise par Jim Houghton, artiste qui travailla notamment avec Ted Nugent, AC/DC, Cheap Trick, Ram Jam ou The Manhattans. Il débuta par la même occasion sa collaboration avec Billy Joel et s’occupera de ses deux albums suivants : 52nd Street (1978) et Glass Houses (1980).

Elle représente Billy Joel allongé sur un lit à côté d’un masque d’arlequin. C’est évidemment une référence à la chanson- titre The Stranger comme expliqué plus haut. Dans le quartier de Hicksville (Long Island) où il grandit, Joel pratiqua la boxe durant trois ans à l’adolescence après que son père ait quitté le foyer familial. Il déclara plus tard que c’était pour calmer sa crise d’identité masculine. Il fut même couronné champion local en 1964 mais cassa son nez dans un de ces combats. Les gants de boxe présents au-dessus du lit sont un clin d’œil à son ancienne activité. Voici les autres clichés de la séance photo.

Mais c’est la photographie du verso qui est la plus intéressante. Elle nous montre Phil Ramone (avec un maillot des Yankees), Billy et son groupe attablés dans ce qui semble être un restaurant italien. Il s’agit du Guido’s Supreme Macaroni qui se situait au 511 sur la 9ème avenue, dans la section Hell’s Kitchen de Manhattan. Le restaurant n’existe plus aujourd’hui. Tous les musiciens sont vêtus des habits qu’ils portaient en studio pour l’enregistrement du jour.

Voici un cliché de la devanture du restaurant. Ou plutôt du magasin. L’entrée était une épicerie italienne, le restaurant était dans l’arrière de la boutique.

Enfin, un petit montage du verso de la pochette sur le cliché zoomé du fond du restaurant. Pour la photo, ils ont déplacé une des tables dans l’encadrure de la porte des cuisines. On la devine facilement derrière Ramone et DeVitto. Un autre montage suit avec la pochette superposée sur une des tables. Le réalisme est flagrant.

Le restaurant fut démoli en 2007, ce qui est chose courante dans Manhattan. Un immense building contenant des bureaux fut construit à sa place.

Mais ce n’est pas tout. Le Guido’s fut un lieu de tournage emblématique et peut être vu dans de nombreux long-métrages. Luc Besson tourna quelques scènes de Léon en 1994. Woody Allen lui, s’en servit comme décor de Maudite Aphrodite en 1995. On peut aussi retrouver la salle de restaurant dans Les feux de la nuit de James Bridges en 1988. Enfin, bien avant Billy Joel et The Stranger, Sidney Lumet vint filmer quelques plans pour Le Dossier Anderson avec Sean Connery et Christopher Walker en 1971.

Hommages et parodies :

Les avis de la presse à l’époque :

« C’est le premier album de Billy Joel depuis un bail où celui-ci a conséquemment élargi son répertoire. Bien que Streetlife Serenade et Turnstiles possédaient quelques grands moments, la majeure partie des titres les plus mémorables de Joel se trouvaient sur Cold Spring Harbor (malgré ses nombreux défauts) et Piano Man qui lui conféra son plus grand succès en single. Cette fois-ci, bien que Movin’ Out et Just The Way You Are soient forcés et trop simplistes, l’imagerie et les mélodies de The Stranger fonctionnent le plus souvent.

En collaboration avec le producteur Phil Ramone, Joel a obtenu un son fluide provoqué par quelques éclairs de génie occasionnels. Son effet se rapproche grandement de ce qu’il nous avait dernièrement proposé dans ses concerts énergiques et la chanson titre, Only The Good Die Young et Get It Right The First Time s’adapteront à cette approche aussi facilement que, par exemple, Captain Jack, sa signature la plus commune.

She’s Always a Woman, qui peut sonner terriblement mielleuse, est la clé de la différence entre The Stranger et les autres albums de Joel. Nous n’attendons pas de lui une subtilité ni un euphémisme et, en fait, ses paroles peuvent être aussi intelligentes qu’insignifiantes. Mais la patte de Ramone sur la musique atténue nettement la violence du sarcasme, ce qui à long terme pourrait contribuer énormément à dynamiser la carrière de Billy Joel. En attendant, les fans de la première heure devront prêter une oreille plus attentive que jamais. »

Ira Mayer, Rolling Stone, 15 décembre 1977

« L’album le plus impressionnant de ces derniers mois est probablement The Stranger. Billy Joel est l’artiste régional par excellence, et dans son cas il s’agit de Long Island, qui a réussi à remplir à guichet fermé le Colisée de Nassau -16.000 places- plus d’un mois à l’avance alors que dans certaines villes du pays, il ne remplirait pas un club. Avec tout le respect que j’ai pour le reste du pays, Lons Island a raison. M. Joel est capable de mélanger de manière captivante tous les idiomes stylistiques dont il est question et il en a fait ici son meilleur album.

Pourtant, ça n’a pas toujours été le cas. A l’instar de nombreux artistes qui flirtent avec les conventions toujours dangereuses de la pop adulte, M. Joel peut se laisser aller à la rhétorique quand il ne fait pas attention, et son nouveau disque frappera sans aucun doute certains puristes folks et rockers. Mais au mieux, ce genre d’émotions théâtrales peut avoir un réel impact et compte tenu de ses thématiques ici -les amours, les espoirs et les peines des classes moyennes de la région de New York- l’idiome semble tout à fait approprié. M. Joel peut sonner étonnamment comme M. Springsteen par moments, une comparaison qui gênera sans aucun doute les plus ardents défenseurs de M. Springsteen. Il y a les mêmes sagas narratives sur les gens ordinaires, le même timbre baryton, quelque chose s’apparentant à une urgence rock, les mêmes lignes gémissantes de saxophone, l’omniprésence du piano (ici joué par M. Joel lui-même). M. Joel a eu un succès national il y a quelques années avec Piano Man ; ce serait bien de le voir s’implanter de manière plus sûre et durable sur la scène nationale et il est difficile de croire qu’avec de la persévérance, il ne réussira pas à le faire. »

John Rockwell, The New York Times, 20 novembre 1977

Anec-doses :

- Quand il avait 21 ans, Billy Joel tenta de se suicider, miné par une rupture sentimentale et la séparation de son premier groupe. Il ingurgita du polish pour mobilier mais apprit après coup que ce n’était pas mortel. Mais ça ne l’empêcha pas d’être terriblement malade. Il se fit par la suite admettre à l’hôpital pour dépression où il côtoya des personnes avec de plus gros soucis que lui, ce qui lui fit ouvrir les yeux sur la futilité de se morfondre pour des broutilles.

- Il fut aussi le premier artiste musical de l’histoire à se produire dans les quatre grands stades emblématiques de New York : Yankee Stadium, Giants Stadium, Madison Square Garden (100 concerts au compteur) et Shea Stadium. Ce stade fut rasé en 2009 et Billy Joel fut le dernier musicien à y jouer les 16 et 18 juillet 2008. Dans les invités de marque, outre Roger Daltrey, Tony Bennet ou Don Henley, se trouvait Paul McCartney qui interpréta Let it Be. Le bassiste connaissait bien les lieux pour avoir été avec les Beatles les premiers de l’histoire à remplir un stade (55,600 personnes le 15 août 1965), ce qui ouvrit la voie aux groupes des seventies. Le record tiendra d’ailleurs jusqu’en 1973 quand Led Zeppelin attirera 56,800 personnes au Tampa Stadium de Floride.

- Son premier album solo en 1971, Cold Spring Harbor, fut un cuisant échec commercial. En partie à cause du mixage de l’album qui fut catastrophique. Tous les morceaux furent enregistrés à la mauvaise vitesse, beaucoup trop rapide, faisant sonner la voix de Billy Joel anormalement haute. Quand il entendit le résultat final, qui le faisait sonner comme un farfadet, il arracha l’acétate du tourne-disque et sortit des studios pour le fracasser dans la rue. Cet épisode lui coûta son amitié avec le producteur Artie Ripp, responsable du massacre, et le poussa à quitter sa maison de disques Family Productions pour Columbia.

- Avant sa carrière internationale, Billy Joel fut critique musical à la fin des années soixante. Il fut notamment pigiste pour les magazines Changes et Go! Mais il abandonna cette occupation après avoir rédigé un billet incendiaire sur l’album Super Session (1968) du super-groupe Al Kooper/Mike Bloomfield/Stephen Stills (ndlr : un disque pourtant excellent). Il se sentit tellement mal après sa publication qu’il décida d’arrêter l’exercice. Même des années plus tard quand on lui proposa d’être jury pour le télé-crochet musical American Idol, il refusa, ne voulant pas juger d’autres artistes.

- Sa fille Alexa Ray Joel qu’il eut avec l’actrice et mannequin Christie Brinkley, est elle aussi musicienne, auteur et compositeur. Son deuxième prénom lui vient de Ray Charles, idole et source d’inspiration pour son père. Mais pour autant, Billy Joel a toujours déclaré son admiration sans limites pour Steve Winwood qu’il considère comme un des meilleurs pianistes au monde. Il déclara à son sujet que ce qu’il faisait avec sa main droite sur un clavier se rapprochait de ce que faisait Eric Clapton avec un manche de guitare.

- Billy Joel s’est vu décerner de nombreux doctorats honorifiques durant sa carrière. Il ne termina jamais ses études mais postula en tant que membre honoraire à de nombreuses universités renommées. Il est titulaire de trois doctorats de musique, deux doctorats de sciences humaines et deux doctorats d’arts plastiques.

- En 1987, « Piano Man » fut le premier artiste américain à organiser un concert de rock en U.R.S.S. Le mur de Berlin était encore debout et Gorbatchev venait tout juste d’accéder au pouvoir. Le nouveau secrétaire général du Parti avait déjà amorcé le dégel en rencontrant Ronald Reagan à Genève en 1985. Il fit un pas supplémentaire en autorisant enfin le peuple russe à accéder à la culture occidentale. Billy Joel, son groupe et toute sa famille (sa femme Christie et sa fille de deux ans Alexa) se rendirent chez les soviets pour six dates, trois à Leningrad et trois à Moscou. Le public était normalement froid et placide au début, n’étant pas habitué à assister à un concert de rock et ne sachant pas vraiment quelle attitude adopter. D’autant plus que les premières rangées le séparant de la scène étaient occupées par la police politique, soucieuse de contenir l’évènement. Dès que certains spectateurs se montraient un peu trop agités, des projecteurs étaient rapidement braqués sur eux et le service d’ordre les évacuait. Ce qui amènera Joel à rentrer dans une colère noire lors d’une des soirées, hurlant de foutre la paix au public et explosant un micro au passage. Sa tournée fut la première de l’histoire à être retransmise à la radio russe. En tant que fan des Beatles, Billy Joel ne se priva pas de jouer Back in the U.S.S.R. (1968) à chacun des concerts.

- Concernant ses concerts, Billy Joel a pris l’habitude depuis de nombreuses années de ne pas mettre en vente les places des premières rangées. Il se garde ainsi le droit de les distribuer à ses fans plutôt que celles-ci soient réservées par des célébrités ou des personnes plus aisées.

Sources :

https://www.imdb.com/name/nm0005055/

https://www.allmusic.com/album/the-stranger-mw0000190392

https://www.onefinalserenade.com/

Fred Schruers - Billy Joel, The Definitive Biography (2014) Crown/Archetype

Ken Bielen – The Words and Music of Billy Joel (2011) ABC-CLIO

Hank Bordowitz – Billy Joel, The Life and Times of an Angry Young Man (2011) Backbeat Books

Octobre 2018.

Commentaires

-

Claude (dimanche, 06. février 2022 20:36)

Quel travail de recherche et d'analyse. Chapeau car tout est renseigné dans les détails.

- The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)

- The Beatles - Abbey Road (1969)

- The Doors - Morrison Hotel (1970)

- The Rolling Stones - Beggars Banquet (1968)

- The Who - Who's Next (1971)

- Supertramp - Breakfast in America (1979)

- Jimi Hendrix - Electric Ladyland (1968)

- The Velvet Underground & Nico (1967)

- Pink Floyd - Dark Side of the Moon (1973)

- Pink Floyd - Wish You Were Here (1975)

- Pink Floyd - Animals (1977)

- Billy Joel - The Stranger (1977)

- Eric Clapton - Slowhand (1977)

- Neil Young - Harvest (1972)

- Santana - Abraxas (1970)

- Fleetwood Mac - Rumours (1977)

- Elvis Presley - 50.000.000 Elvis Fans Can't Be Wrong

- Crosby, Stills & Nash (1969)

- Lou Reed - Transformer (1972)