Transformer

C’est l’histoire d’une relation compliquée, d’un respect mutuel, d’une amitié trahie puis réconciliée, d’un amour transgressif impossible entre deux êtres à la sexualité débridée, aux addictions multiples, toujours sur la brèche en funambules unijambistes. Deux hommes qui sont le reflet de leur époque, celle de la lourde et difficile transition entre deux décennies, les années soixante et soixante-dix. La fin du rêve hippie en technicolor, l’avènement du glam-rock strass et paillettes. Lou Reed et David Bowie ont su avec brio amorcer le virage entre ces deux époques (même si le premier n’en a jamais rien eu à foutre de la vague peace and love, comme du reste d’ailleurs) pour devenir des chantres androgynes de cette nouvelle ère qui ne semble avoir aucune limite. De cette parentalité inattendue accouchera un petit bijou intemporel qui laissera une trace grasse et cochonne sur la frise musicale contemporaine. Un album puant le stupre et le foutre, la débauche des nuits new-yorkaises pluvieuses finissant au petit matin à la sortie d’un club, à genoux dans le caniveau, des traces de vomi sur le perfecto, le mascara dégoulinant sur les pommettes, les narines enfarinées et les yeux vitreux. Une claque violente à la bienséance américaine et aux bien-pensants mondains qui trouve encore écho de nos jours auprès d’artistes comme The Strokes, The Killers ou Gorillaz. Classé à la 109ème place des 500 meilleurs albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2020, Transformer s’écoula « seulement » à 700.000 copies dans le monde (dont presque le quart en France), mais tout comme The Velvet Underground & Nico, eut sur le long terme un impact culturel qui dépassa ses ventes. Il y a deux choses qui gagnent à vieillir : les bons vins et ce Transformer cru ‘72. Swoop swoop, oh baby rock rock !

Lou a pris des Reed :

Tout Underground qu’elle fut, l’histoire du Velvet se termina en peau de banane. Miné par des tensions internes proches de la Troisième Guerre Mondiale (fortement causées par Reed lui-même plus proche d’un capot du Troisième Reich), John Cale avait déjà été évincé par Lou en 1968 après la sortie de White Light/White Heat. Mais le retour de manivelle fut moins facile à digérer quand Steve Sesnick le manager du groupe, las des comportements de diva de Reed, poussa à la roue pour que Doug Yule le nouveau bassiste devienne le front-man du groupe. Il appuya même ce dernier dans ses (contestables) choix musicaux sur le dernier effort du Velvet, Loaded (1970). La goutte d’eau de trop pour le kid de Long Island, humilié, rabaissé à un simple faire-valoir dans son propre groupe. Lui qui avait fait fermer sa gueule à Andy Warhol ou humilier cette gourgandine de Nico ! Son égo en prend salement un coup et comme il le fera le restant de sa carrière, Loulou prend la fuite. Après un dernier concert le 28 août 1970 au Max’s Kansas City, une discothèque sur Park Avenue où le groupe avait ses quartiers, il débranche sa guitare pour retourner vivre chez papa et maman à Freeport. Débute alors la période la plus étrange et loufoque de la vie de Lou Reed qui se rend tous les matins dans le cabinet de comptabilité fiscale de son père où ce dernier lui a trouvé un emploi de dactylo payé 40$ la semaine. Il se trouve même une petite amie, Bettye Kronstad, issue d’une famille juive de classe moyenne, un modèle bien loin des groupies défoncées de l’ère Velvet. Elle aspire sobrement à faire du théâtre. Lui continue bien l’écriture de quelques poèmes durant son temps libre mais l’espace de plusieurs mois, il raccroche son cuir de rocker et rêve d’une vie rangée.

Du rock haut de Glam :

Comme bien souvent, le salut vint d’Albion. La British Invasion avait déjà sauvé le cul du rock & roll américain, une nouvelle génération pointait déjà le bout de son nez en cette nouvelle décennie. Led Zeppelin gagnait ses galons de bête de scène et le son « heavy » de sa formation laissera pantois une ribambelle de futurs métalleux en herbe. Black Sabbath sera un des premiers groupes à prendre le train du hard-rock, le côté satanique en prime. Comme il en faut pour tous les goûts, le rock progressif idéal pour planer dans un nuage d’encens et de marijuana fait lui aussi son trou : Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer, King Crimson et compagnie auront aussi leur mot à dire. Mais un autre courant émerge doucement de la capitale londonienne et commence à se retrouver dans les charts anglais. Les groupes s’appellent Slade, Wizzard ou encore T-Rex et popularisent une nouvelle ramification du rock : le glam-rock.

Puisant son inspiration dans le folk comme le blues, avec des riffs de guitare plus proches eux du tout nouveau hard rock, des arrangements parfois baroques, de la pop bubblegum sixties, rien de bien nouveau sous le soleil in fine. Oui mais ce qui fait toute la différence à proprement parler, c’est le look coco. Car tout est dans le visuel théâtral, au détriment même parfois de la musique. Le style se veut androgyne, à la frontière entre les genres. Maquillage outrancier, permanente capillaire, paillettes et rouge à lèvres, grimé dans des fringues sortis tout droit d’un cabaret des années folles ou du Hollywood décadent des années 30. Regardez Marc Bolan (T-Rex) ou Dave Hill (Slade) dans leurs tenues de lumière et c’est la crise d’épilepsie assurée.

Le beau Bowie :

Un autre larron nous intéresse plus particulièrement. Un lad qui a senti le vent tourner et su saisir l’occasion au vol. David Jones de son patronyme a déjà publié un premier LP en 1967 sous son nom de scène : David Bowie. Le disque sorti chez Decca est un four. Il est pourtant bien ancré dans l’ère du temps, de la pop baroque mièvre qui n’est pas sans rappeler Face to Face (1966) des Kinks avec les orchestrations de Revolver (1966) des Beatles. Ironie du sort, cette entrée en matière du jeune David tombe dans les bacs le 1er juin 1967… le jour de la sortie de Sgt. Pepper’s. Autant dire qu’il passe inaperçu et finit dans les poubelles de l’histoire. Coup dur pour Bowie mais le minot ne désespère pas. Il décide de revoir entièrement son approche du business et étudie l’art dramatique auprès de l’artiste avant-gardiste Lindsay Kemp. Son professeur lui fait découvrir la Commedia Dell’Arte et le mime : les époux Soubeyran, Pierre Boulanger, Marcel Marceau… Ce dernier est une véritable claque pour Bowie qui s’en inspirera tout au long de sa carrière. Il renoue ensuite avec le rock mais dans son nouveau registre, ouvrant pour Tyrannosaurus Rex (futur T-Rex de Bolan, le monde est petit) en tant que mime sur leur tournée durant l’hiver 1969. Son spectacle clownesque lui attire la sympathie du public et lui permet de peaufiner son nouveau personnage. Une idée lumineuse germe alors dans l’esprit prolifique de Bowie : pourquoi ne pas associer son art de mime à sa propre musique ?

Il retourne en studio à l’été 1969 pour enregistrer ses nouvelles démos et le son est bien plus rock et psychédélique que son précédent effort. Pour faire table rase du passé, ce deuxième album porte le même nom que le premier : David Bowie. Comme pour déclamer au public, le premier était une mauvaise blague ratée, oublions ça. Mais au fil des années, il va devenir dans le cœur des foules Space Oddity (Curiosité spatiale), premier et seul single tiré du disque. Bowie a cette fois la chance d’avoir le bon timing pour lui et le 45tours sort le 11 juillet 1969… deux semaines avant le premier pas de l’homme sur la lune ! Le morceau devient en quelque sorte la bande son de cet évènement historique, grimpe à la 5ème place des charts anglais et lance enfin la carrière de David Bowie.

Avec son troisième album, The Man Who Sold the World (1970), il débute une collaboration fructueuse avec le producteur Tony Visconti mais surtout le guitariste Mick Ronson qui l’accompagnera sur les trois albums suivants. Ceux qui assiéront la légende de Bowie comme artiste d’exception mais aussi en caméléon virtuose scénique. Sa notoriété grandissante traverse l’Atlantique et lui ouvre les portes du public américain (malgré des ventes qui frisent les pâquerettes). L’influence de l’Oncle Sam se ressent davantage sur Hunky Dory (1971) avec des titres comme Andy Warhol, Song for Bob Dylan ou Queen Bitch. Les singles Changes et Oh! You Pretty Things lui permettent de retrouver les charts, quant à Life on Mars, il démontre sa fascination toujours présente pour le domaine spatial après Space Oddity. Avec une troisième place dans les classements anglais, la vague Bowie peut déferler parallèlement à la T-Rexmania qui propulse le glamrock sur le devant de la scène. The Rise & Fall of Ziggy Stardust & The Spiders from Mars (1972) cristallise (avec Aladdin Sane, 1973) l’apogée artistique de Bowie au sens visuel. Il façonne ses personnages éponymes dans le moule hérité de son mentor Lindsey Kemp. L’alter-ego Ziggy Stardust est aussi le fruit de ses nouvelles fréquentations, Marc Bolan et Iggy Pop en tête, un extra-terrestre messiaque échoué sur Terre pour propager un message de paix et d’amour à une humanité sur le déclin. La coupe mulet au rouge vif incandescent peroxydé, le teint blafard et la sphère astrale ornant le front, deviennent la marque de fabrique de son nouveau personnage tout comme les costumes extravagants conçus par l’artiste japonais Kansai Yamamoto.

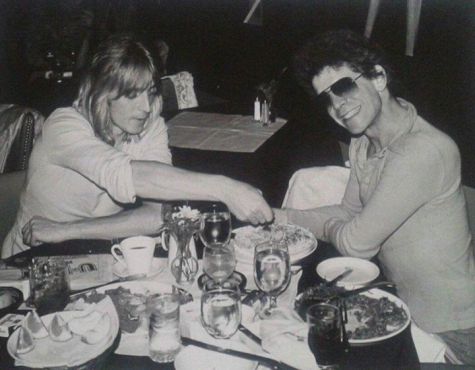

Mais une autre influence de taille pèse dans le virage artistique gagnant de David Jones. Fan de la première heure du Velvet Underground, il faudra attendre 1971 et son premier voyage à New York pour que la rencontre avec Lou Reed survienne. Il venait de signer pour deux disques chez RCA Records sur recommandation des journalistes Richard et Lisa Robinson. Ce couple féru de poésie beat était tombé sous le charme des textes de Lou après un dîner en mai dernier. Une aubaine pour lui car à cette époque, tout le monde à NYC avait déjà oublié Lou Reed. Pour le sortir de cette ville qui lui refusait toute reconnaissance, il fut décidé d’exfiltrer Loulou à Londres pour l’enregistrement de sa première galette solo. Aussi car le Velvet jouissait encore d’une importante communauté en Grande-Bretagne et que le mythe Reedien avait la peau dure. Les nouvelles folles du glamrock ne juraient que par lui dont un certain David Bowie. Les deux hommes se rencontrèrent pour la première fois en septembre 1971 à l’occasion d’une grande fête organisée par RCA chez Ginger Man, au coin de Madison Avenue. Bowie venait de parapher son contrat américain pour la décennie à venir, trois mois avant la sortie de Hunky Dory. Les deux tombent sous le charme l’un de l’autre. A peine rentré à Londres, Ziggy prépare le terrain pour la venue de son nouveau copain. Il chante ses louanges dans la presse, reprend du Velvet sur scène et fait même imprimer au verso de son dernier album : « Some VU, White Light returned with thanks ».

Lou, y es-tu ? :

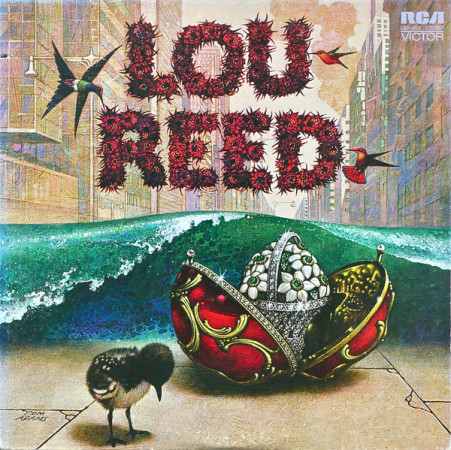

Lou Reed déboule à London en janvier 1972 pour occuper les studios Morgan, célèbres pour avoir vu défiler Led Zeppelin, Paul McCartney, Jethro Tull ou encore Cat Stevens. Et c’est la crème anglaise qui l’attend sur place : Rick Wakeman et Steve Howe, pianiste et guitariste de Yes, viennent de décrocher leur premier top 5 avec l’album Fragile (1971) et son hit Roundabout. On retrouve aussi Caleb Quaye, guitariste d’Elton John et le batteur Clem Cattini, légendaire musicien de session ayant œuvré pour Cliff Richard, The Kinks, Joe Cocker ou les Bee Gees parmi tant d’autres. Et quand Loulou voit tout ce joli monde débauché pour ses belles lunettes noires, il fait dans son froc. Au point de ne pas vouloir jouer de la guitare au risque de passer pour une brêle. Plus très sûr de ses nouveaux textes, il préfère sortir des vieux morceaux écartés du temps du Velvet. Et ceux-ci ne sont plus vraiment dans le coup. Ça pue le réchauffé. Malgré toute la bonne volonté des pointures anglaises réunies, l’album fait flop. Sobrement baptisé Lou Reed (1972), le premier disque de sa carrière solo parait en mai de cette année. C’est la douche froide pour le néo-trentenaire car comme plus ou moins convenu, tout le monde s’en branle.

De retour à New York, bonjour l’ambiance chez RCA Records. Les patrons ont écouté le disque et ont bien envie de brûler les exemplaires restants avant de défenestrer Loulou du 49ème étage. Ou l’inverse peut-être. Ils songent aussi à casser son contrat mais ils perdraient davantage de pognon. Décision est prise d’évincer tout de même Richard Robinson de la production car il faut bien que des têtes tombent. Totalement abattu, il retourne se cloitrer dans son sordide appartement de l’Upper East Side et se remet à picoler comme un trou en ruminant son escapade anglaise. Ce n’est pas le chevalier blanc en armure mais un Alien transgenre à la chevelure rougeoyante qui viendra à la rescousse. Quand David Bowie revient aux States en juillet 72, Ziggy Stardust est sorti depuis moins d’un mois mais fait déjà un malheur en Angleterre où il campe en 5ème place des charts. En partie grâce au passage à l’émission « Top of the Pops » le 6 juillet où Ziggy et ses Araignées interprètent Starman réalisant un carton d’audience. C’est l’instant précis où son personnage fictif entre dans la légende de la culture pop, lance définitivement la Bowiemania dans le pays et inspire toute la future génération des années 80.

Tout comme l’être fantastique qu’il incarne, Bowie semble se sentir investi d’une mission. Celle de venir en aide au soldat Reed. Consterné par l’échec de son album londonien, il décide de remonter ses chaussettes multicolores et de produire le second. Et comme son agenda de ministre est rempli pour cette fin d’année dantesque, il faut passer à l’action maintenant. Il n’est de toute façon jamais bon de remettre au lendemain surtout quand il s’agit de Bowie. Les studios Trident de Londres sont réservés pour le mois suivant. Quand les pontes de RCA apprennent que le nouveau gourou de la jeunesse va superviser le vieux Loulou, ils sont rassurés et donnent leur aval. Surtout que l’ingénieur du son Ken Scott est de la partie et son CV avec les Beatles parle pour lui. Retour à Londres pour l’Acte II.

Soirée Transformiste :

Si Bowie est omniprésent durant l’élaboration du disque, assurant les chœurs, parfois à la guitare ou au piano et se chargeant de la production, c’est surtout avec Mick Ronson que Lou Reed va être amené à bosser le plus. Le guitariste de Ziggy, alias Ronno pour les intimes, touche lui aussi sa bille dans tous les domaines. Mais surtout il s’entend bien avec le new-yorkais, ce qui n’était pas gagné d’avance. Le courant passe et l’atmosphère est plus décontractée que lors de son dernier effort aux studios Morgan. Il faut dire que Reed est souvent totalement défoncé entre héroïne, Mandrax et amphétamines. Tellement éclaté qu’il joue de la guitare sans se rendre compte qu’elle est complètement désaccordée (des vieux restes du Velvet ça). C’est Ronson qui lui accorde quand il a le dos tourné. Présent lors de certaines séances, Dai Davies l’attaché de presse de Bowie décrira Reed comme : « complètement à la ramasse… une vraie caricature de camé. »

Cet été 1972, Bowie est un homme pressé. Outre relancé la carrière de Lou Reed, il s’est aussi occupé de la production du dernier album de Mott the Hoople : All The Young Dudes. La chanson-titre, un cadeau de sa part, grimpe à la 3ème place des charts anglais (le point d’orgue de leur carrière) quand Transformer est en création. Pas de temps à perdre surtout qu’il a aussi en tête de s’occuper ensuite de Iggy Pop. Tout est donc fait dans l’urgence, c’est sa méthode de travail. Le seul mois d’août suffit pour mettre les onze titres en boîte.

Dès Vicious le premier morceau, le ton est donné. « Vicious, You hit me with a flower » (« Vilaine, tu m’as frappé avec une fleur ») fut inspiré par Andy Warhol qui lui souffla le premier vers. Claqué par la guitare glam de Ronno, Vicious sonne comme issu du répertoire de Slade ou T-Rex. Ça tombe bien, c’est l’idée. Cette seule introduction vaut tous les efforts vainement tentés sur le premier album solo de Lou Reed. Elle définit le son global du disque. Musicalement comme lyriquement. Les sous-entendus sexuels vont de pair avec le sadomasochisme assumé de son interprète. La vicieuse, toxique et manipulatrice, est autant un homme qu’une femme comme métaphoriquement la ville de New York que Lou aime et déteste à la fois. Même si les allusions sexuelles semblent ne laisser aucune place à la figure de style (« You must think that I’m some kind of gay blade »).

L’ombre de Warhol plane encore sur la piste suivante. Andy’s Chest (la poitrine d’Andy) fait référence à la tentative d’assassinat dont il fut victime le 3 juin 1968. L’activiste féministe Valerie Solanas tira trois balles sur l’artiste pour se venger d’avoir recalé son roman qu’il devait publier. Il passa quatre heures sur le billard entre la vie et la mort et en garda une immense cicatrice sur la poitrine. Pour le reste de sa vie, il portera un corset chirurgical et deviendra parano comme pas permis. Valerie Solanas fut diagnostiquée schizophrénique et condamnée à trois ans de prison. Lou Reed composa le morceau peu de temps après les faits et celui-ci devait initialement être enregistré avec le Velvet. Il ressort des cartons durant les sessions Transformer. Les paroles demeurent assez énigmatiques. Une autre interprétation veut que la poitrine d’Andy soit une métaphore du bagage créatif et émotionnel que chaque artiste doit porter. Au sens figuré comme au sens propre dans le cas de Warhol et de ses blessures de guerre. De nombreux clins d’œil sont adressés à la sphère qui gravitait autour de lui comme Candy Darling et Joe Dallessandro. Lou Reed introduit l’idée de métamorphose qui constitue la thématique principale de l’album, se rêvant en chauve-souris (« If I could be anything in the world that flew, I would be a bat ») qui vole dans tous les sens (« Swoop, swoop »). Il récidive dans le dernier couplet avec des vers de plus en plus fantaisistes (« Her hands became her feet/Her belly button was her mouth »). A travers des images vives et symboliques, Reed invite les auditeurs dans un monde onirique où la réalité est floue et les perceptions sont remises en question. Bowie chante les chœurs en arrière-plan.

Un des climax de l’album survient avec Perfect Day, une balade composée par Lou Reed comme une déclaration d’amour à sa compagne Bettye Kronstad. Le rockeur se met à nu en narrant une promenade dans Central Park pour y boire de la sangria (« drink sangria in the Park »), nourrir les animaux du zoo (« feed animals in the zoo ») puis se rendre au cinéma avant de rentrer (« then later a movie too, and then home »). Une journée parfaite, une journée banale mais qui lui suffit pour le rendre heureux (« I’m glad I spent it with you »). Le récit parait si mièvre que dans la bouche graveleuse de Reed il sonne ironique et plein de double-sens. Il n’en est pas entièrement dépourvu. Malgré les démentis ultérieurs de Lou Reed, beaucoup y ont vu une énième allusion à l’héroïne, plus subtile que du temps du Velvet Underground avec Heroin (1967). Le vers « You just keep me hangin’ on » peut à ce sens avoir de nombreuses traductions. « Tu me fais languir », « Tu m’aides à m’accrocher », « Tu me fais m’accrocher à toi » … Dur de trouver la réponse exacte surtout qu’ici encore, parle-t-il de sa petite amie ou de l’héro ? Du point de vue d’un camé en errance dans les rues de New York, la chanson prend une toute autre ampleur. Les problèmes ont disparu (« problems all left alone »), les week-end en solo sont plus amusants (« weekenders on our own, it’s such fun »), on divague totalement (« You made me forget myself ») et on ne se considère plus comme une grosse merde (« I thought I was someone else, someone good »). Le dernier vers demeure le plus énigmatique (« You’re going to reap just what you sow/Tu vas récolter ce que tu as semé ») laissant supposer qu’il y aura des conséquences sur ces actions et ces choix. Et avec la dope, tu finis toujours par payer l’addition. Le plus cocasse est que Perfect Day apparaitra des années plus tard dans la bande originale du film Trainspotting (1996) de Danny Boyle qui raconte la descente aux enfers d’une bande d’héroïnomanes. Du côté de la production, Mick Ronson joue la partie piano sur un tempo lent conférant à la chanson cette mélancolie et nostalgie évidentes. Il s’occupa aussi des arrangements de cordes.

Hangin’ Round est un parfait exemple de ces saynètes que Reed sait composer à la perfection. Il explore ici la frustration et la lassitude qui accompagnent le fait d’être poursuivi par quelqu’un qui est incapable de lâcher prise et d’avancer (« You keep hangin’ round me and I’m not so glad you found me / Tu continues à me tourner autour et je ne suis pas si content que tu m’aies trouvé »). La capacité unique de Reed à raconter des histoires est mise en évidence dans ce morceau mais surtout sa facilité à décrire des personnages issus de tous les milieux sociaux en les nappant d’une sauce burlesque et décalée. Le premier personnage évoqué, Harry, est un jeune friqué qui veut devenir prêtre (« Harry was a rich young man, Who would become a priest ») et commença par déterrer son paternel récemment décédé (« He dug up his dear father, Who was recently deceased »). Le ton est anticonformiste et volontairement choquant, la marque de fabrique de son auteur. Quand Jeanie la pourrie gâtée fume des clopes mentholées et s’envoie en l’air dans les couloirs (« She smoked mentholated cigarettes and she had sex in the hall »), ça sent une fois de plus le vécu. Tout ce beau monde a dû un moment ou l’autre graviter dans l’entourage new-yorkais de Reed. Ces descriptions sont toutefois diluées dans son surréalisme habituel comme Harry qui creuse avec des cartes de tarot (« He did it with tarot cards ») ou Kathy qui porte un dentier autour de son nez (« And on her face she wore dentures, Clamped tightly to her nose »). Dans le refrain, outre l’agacement d’être envahi par ces parasites tous aussi fêlés les uns que les autres, il souligne le sentiment d’être coincé dans cette situation. A ce titre, le vers « You’re still doing things that I gave up years ago » (« Tu fais encore des trucs que j’ai laissé tomber depuis un moment ») peut aussi être interprété comme une allusion à la drogue.

Chaque groupe ou artiste de renom détient dans son répertoire son titre culte emblématique. Celui que tout le monde attend en concert pour le hurler en chœur. Celui qui passe en boucle sur toutes les chaînes de radio depuis des années au détriment de toute une discographie. Pour Lou Reed, ce fut Walk on the Wild Side qui le rendit immortel et constitue le véritable tour de force de l’album. Tout comme sur la piste précédente, il nous rappelle ici son incroyable talent de miroir social, particulièrement les originaux vivant en marge de la société. La thématique « transformiste » de l’album est une fois de plus respectée littéralement. Il est question d’un travesti venu de Floride pour tenter sa chance à New-York (« Holly came from Miami, F.L.A. ») après s’être épilé les sourcils et rasé les jambes pour la belle occasion (« Shaved her legs and then he was a she »). Holly Woodlawn fugua de Miami à l’âge de quinze ans après avoir été harcelé par des homophobes durant des années. Il/Elle deviendra ensuite l’une des égéries d’Andy Warhol et une vedette de cabaret. Little Joe, Sugar Plum Fairy, Candy, Jackie, toutes ces figures picaresques ont réellement existé et se réfèrent aux apôtres de la Factory. Joe Dallessandro était un acteur apparu dans le film de 1968 Flesh dirigé par Paul Morrissey et produit par Andy Warhol. Il y joue le rôle d’une petite frappe en plein périple dans les bas-fonds de la ville qui ne dort jamais pour gagner l’argent nécessaire à l’avortement de sa petite amie (« Little Joe never once gave it away, Everybody had to pay and pay »). « Sugar Plum Fairy came and hit the streets » provient du film My Hustler de 1965 (toujours produit par Morrissey de la Factory) qui relate le week-end de débauche entre un vieil homosexuel et un jeune prostitué sur l’île de Fire Island. C’est l’acteur Joe Campbell (ancien amant du politique gay Harvey Milk) qui tient le premier rôle.

Originaire de Long Island, Candy Darling (« Candy came from out on the island, In the back room she was everbody’s darling ») était une autre habituée transgenre de la Factory. Il/Elle furetait souvent dans les coulisses du Max’s Kansas City et devint une groupie du Velvet Underground qui lui avait déjà consacré une chanson avec Candy Says (1969). Elle avait de la suite dans les idées (« But she never lost her head ») et tailler des pipes pour y arriver (« Even when she was giving head ») ne semblait pas poser de problèmes. Quant à Jackie Curtis, qui se rêvait dans le rôle de James Dean (« Thought she was James Dean for a day »), elle commença au théâtre avec Bette Midler avant de produire ses propres pièces le plus souvent campées par des personnages transgenres. Les vers « Jackie is just speeding away » et « I guess she had to crash » sont des allusions explicites aux addictions de Curtis qui succombera d’une overdose en 1985.

Lou Reed trouva l’idée du refrain dans un livre de Nelson Algren de 1956 : A Walk on the Wild Side. Sortir des sentiers battus. Ce côté sauvage, c’est aussi celui de New York. Il suffit de traverser quelques trottoirs et de remonter quelques rues pour le trouver. Reed dans sa description caustique et grinçante de ses anciens compères leur rend finalement un vibrant hommage et célèbre leur courage, leur force et leur bravoure face au jugement et au ridicule. Il sert aussi d’hymne à ceux qui osent vivre leur vie comme ils l’entendent et résistent aux conventions et préjugés sur l’homosexualité. La première version de Walk on the Wild Side demeure néanmoins sobre et épurée. Sur une toile presque vierge, occupée seulement par la guitare de Reed, Bowie et Ronson utilisèrent tout l’espace vacant pour laisser libre court à leur fantaisie. La fameuse ligne de basse emblématique montante-descendante, l’identité même du morceau, est la trouvaille du musicien de studio Herbie Flowers, célèbre pour avoir travaillé avec Elton John ou Al Kooper. Les musiciens de l’époque se voyaient rémunérés 17 livres pour environ trois heures de session. Il décida intelligemment de « doubler » sa piste rythmique pour toucher deux fois plus. Après avoir gravé la première ligne sur une basse Fender Jazz sans frettes, il superposa sa célèbre partie de contrebasse qui devint la signature de Walk on the Wild Side, comme dans l’absolu celle de tout Transformer. Les chœurs tout aussi distinctifs avec leur « doo-doo-doo » sont signés The Thunderthigh, trio féminin anglais composé de Karen Friedman, Dari Lalou et Casey Singe. La cerise sur le gâteau apparait à quarante secondes de la fin quand ce saxophone aérien vient enfumer davantage l’atmosphère. David Bowie cherchait à combler le vide restant en fin de piste. Il fit appel à Ronnie Ross, son prof de sax quand il était gamin. Fort de son expérience (le bougre jouait du baryton sur Savoy Truffle, compo de George Harrison sur le White Album des Beatles), Ross plie l’affaire en une seule prise mémorable. Pour finir Ritchie Dharma s’occupa de sa batterie avec des balais pour renforcer l’ambiance feutrée et son jeu sonne comme des talons aiguilles sur un trottoir.

La face B s’ouvre sur Make Up, ode au maquillage et au transformisme. Toujours ancré dans la thématique de l’album, le titre fait l’apanage de tous les sujets controversés en un seul morceau. De la joie du travestissement (« Eyeliner, rose hips and lip gloss, such fun ») au coming-out de son homosexualité (« Now we’re coming out, out of our closets »), toutes les valeurs de Lou Reed sont ici évoquées. Il ne triche plus avec sa sexualité (« When you’re in bed it’s so wonderful ») ni sur ses pratiques douteuses (« When you get dressed I really get my fill »). Pour éviter la censure dans cette Amérique Nixonnienne encore très conservatrice, il tempère ses propos en chantant « nous sortons dans la rue » (« Out on the streets ») après « Nous sortons du placard ». Mieux vaut savoir nuancer à bon escient, Lou Reed en connait un rayon. A noter que Klaus Voorman, l’ami allemand de longue date des Beatles, tient la basse sur ce morceau. Il récidive sur le titre suivant ainsi que Goodnight Ladies et Perfect Day.

Satellite of Love fait sans mauvais jeu de mot l’effet d’un ovni parmi ses pairs tant il traite d’un sujet plus ou moins incongru. Lou Reed l’écrivit après avoir vu le lancement d’un satellite à la télévision (« Satellite’s gone up to the skies, I like to watch things on TV »). Sans surprise il se voit issu du répertoire Velvet et fut un temps pressenti pour paraitre sur l’album Loaded (1970). Reed reconnaîtra par la suite que sa composition traite avant tout de la jalousie. Le troisième couplet révèle que sa copine serait particulièrement « audacieuse » avec pas mal de mecs (« I’ve been told that you’ve been bold with Harry, Mark and John ») et même à plusieurs reprises (« Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday »). Rangé dans un tiroir durant deux ans, il trouve une seconde vie sur Transformer après avoir tapé dans l’œil (ou l’oreille) de David Bowie. En effet, le récit spatial (« Satellite’s gone way up to Mars ») parle à Ziggy Stardust. Tellement inspiré qu’il s’occupa des chœurs avec une incroyable maestria nous gratifiant d’un falsetto extra-terrestre sur le mot « Satellite » en fin de morceau (à partir de 2:47 dans la vidéo ci-dessous isolant les vocaux). Un moment de grâce dont seul Bowie a le secret et salué par Lou Reed jusqu’à sa mort. Gageons qu’il lui ait au moins payé une bière après cette session.

Lou Reed avait pour habitude de toujours se balader avec un calepin dans la poche où il notait ses nouvelles idées. Celles-ci partaient souvent d’une rencontre fortuite dans les rues de New York ou dans l’entourage Warholien. Il en tira les croquis biographiques et sketches qu’on retrouve tout au long de Transformer. Le riff de Wagon Wheel semble tout droit provenir de la guitare de Marc Bolan dont l’influence se fait ressentir sur tout l’album. Les couplets vantent une vie d’amusement sans prise de tête (« You gotta live your life and make a point of having some fun ») mais l’arrivée du pont porte un bémol à cette légèreté sous forme de confession religieuse (« Oh Heavenly Father, I know I have sinned »). « Won’t you be my wagon wheel ? » semble ne contenir une fois n’est pas coutume aucun double sens caché. Reed implore sa compagne d’être sa « roue de chariot », un appui stable sur lequel il puisse se reposer, un soutien dans la vie.

New York Telephone Conversation est un interlude de quatre-vingt-dix secondes où Reed et Bowie partagent le chant. C’est une plongée citadine dans les rumeurs et potins de New York au travers d’une conversation téléphonique (« Just a New York conversation, gossip all of the time »). Portée par un piano ragtime, le narrateur est tiré de son sommeil par la sonnerie du bigo (« I was sleeping, gently napping, when I heard the phone ») pour être mis au parfum des derniers commérages de la ville (« Did you see what she did to him ? Did you hear what they said ? ») avant de s’interroger sur sa future tenue de soirée (« Oh my, and what shall we wear ? »). Lou Reed se moque gentiment de la superficialité des rapports et échanges au sein de la Grosse Pomme (« Oh, how sad, why do we call ? »). Ses coups de fil paraissent bien inutiles (« I am calling, yes I’m calling just to speak to you ») mais demeurent néanmoins réconfortants (« Oh, I’m glad to hear from you all ») quand on est confrontés à la solitude urbaine. C’est une exploration profonde de l’aliénation et de l’isolement qui peuvent affliger même les villes les plus densément peuplées.

On replonge dans le rock classique avec I’m So Free et son riff à couper au couteau. C’est probablement le morceau le plus optimiste et gai (gay ?) de l’album. Aucun sarcasme, aucun cynisme ni sous-entendu douteux ici. Du rock joyeux pur et dur. Lou Reed nous exprime sa sensation de liberté et sa joie de vivre. Enfin, pas tout à fait. Maintenant que nous avons cerné l’esprit retors de Loulou, les paroles peuvent être interprétées différemment. Est-il libre de la drogue ou se sent-il libre car défoncé ? Plusieurs passages mettent la puce à l’oreille. Il parle de son état quand il avait des cornes qui lui poussaient (« Do you remember the shape I was in, I had horns that bent »). La personne qui l’accompagne à Times Square n’a pas l’air dans son assiette non plus (« You used to shiver and I used to talk »). Dans le refrain répété en outro, il hurle se sentir bien et libre (« Feel so good, I’m so free ») plusieurs fois jusqu’à reconnaître se sentir un peu déprimé (« Feel little down now, I’m so free »). Tous les camés savent que les montagnes russes font partie du trip et que planer signifie inéluctablement redescendre. Côté instru, Bowie se charge une fois de plus des chœurs et Ronno nous gratifie d’un solo électrique ravageur en fin de morceau.

La face B se termine de la même manière que son recto avec un morceau aux sonorités proches de Walk on the Wild Side. Il clôture surtout Transformer à la perfection (c’était la seule place où il pouvait se retrouver). Goodnight Ladies, bonne nuit mesdames, merci et au revoir. Rideaux. C’est assez marrant de se dire que ce sont David Bowie, Mick Ronson et Lou Reed, deux glam-rockers et un blouson noir qui produisirent ce titre. On est à mille lieues des standards du rock. Herbie Flowers délaisse la contrebasse pour le tuba et nous gratifie de cette marche de fanfare qui sonne comme le pas d’un éléphant. Ronnie Ross est lui aussi de retour mais au saxophone soprano. Lou Reed fait ses adieux à toutes les dames célébrées durant son show. Ou plutôt à tous les travestis de Transformer sur un air burlesque qui pourrait être à l’affiche d’un spectacle de cabaret. C’est l’heure du rappel (« It’s time to say goodbye »), les verres sont vides (« All night long you’ve been drinking your tequila rye »), la nuit a été longue pour tout le monde (« We’ve been together for the longest time ») et la gueule de bois commence à pointer (« Come on, let’s get high, high, high »). Les paroles brutes et émotionnelles sont remplies d’une beauté mélancolique. On peut aussi y voir une starlette sur le déclin (« Now if I was an actor or a dancer that was glamorous ») se remémorant son glorieux passé avec une pointe de nostalgie non dissimulée (« But now the tinsel light of star break is all that’s left to applaud my heart break ») maintenant qu’elle se retrouve seule le samedi soir (« It’s a lonely Saturday night ») à manger devant sa télé (« And anyway my TV-dinner’s almost done »). C’est aussi une façon de dire adieu à tous les caractères loufoques cités dans Transformer. Ce constat introspectif sonne comme une page qui se tourne sur le passé de Lou Reed à la Factory et ses drôles de rencontres new-yorkaises car la prochaine aventure sera berlinoise.

Swoop swoop, Mick Rock :

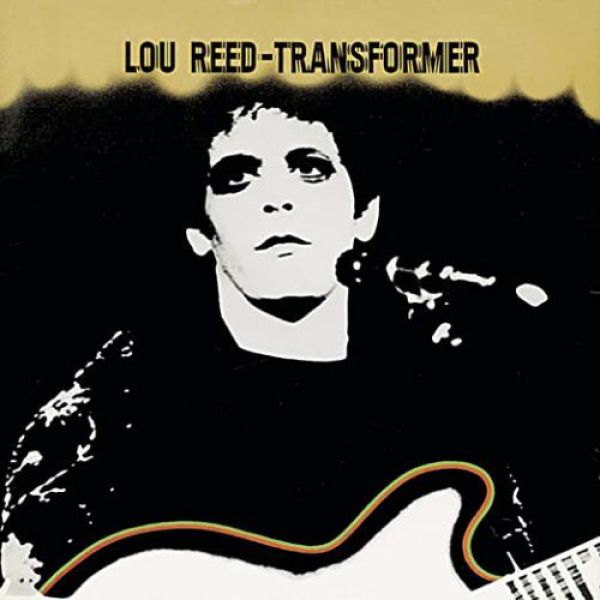

Comme souvent un album ne rentre pas dans la légende sans une pochette culte. Et comme bien souvent aussi, c’est par un heureux incident que celle de Transformer vit le jour. Œuvre de Mick Rock, jeune étudiant londonien en arts, il fut présenté à Lou Reed par Bowie qui le connaissait depuis la fin des années soixante. Rock avait signé la pochette des deux premiers albums de Syd Barrett (ex-Pink Floyd) : The Madcap Laughs (1970) et Barrett (1970).

A son arrivée à Londres, Lou Reed et sa copine Bettye vivaient dans un petit appartement à Wimbledon où Rock venait souvent leur rendre visite. Il l’accompagnait dans ses nombreuses virées nocturnes à travers Soho, quartier que Reed affectionnait car il lui rappelait Greenwich Village. Mick disait de lui : « Lou était une créature de la nuit comme surgit du pays des morts. » Ce qui est une assez bonne description au demeurant. Et ses photos le reflétaient. Le cliché de la pochette fut pris au cours du tout premier concert donné au King’s Cross Cinema le 14 juillet 1972 peu avant le début des sessions Transformer. Mais au moment de développer la pellicule en chambre noire, elle fut trop exposée à la lumière. Le résultat bluffe Lou Reed quand Mick Rock, un peu penaud, lui dévoile. Dans sa veste incrustée de verroterie offerte par Angie Bowie (la femme de David), le visage couvert de cirage blanc et les yeux cerclés de mascara, la photographie prend une dimension irréelle, profondément glam. Les deux traits oranges et verts dessinant les contours de la guitare furent rajoutés au feutre.

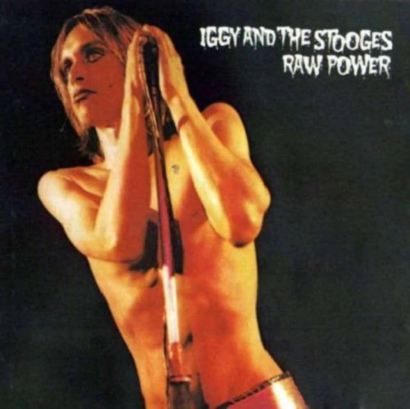

Mick Rock retrouvera de nouveau Reed sur l’album Coney Island Baby (1975), Rock & Roll Heart (1976) et The Blue Mask (1982). Il est aussi le père de l’emblématique Raw Power (1973) des Stooges que Bowie partira produire après Transformer. On peut aussi citer Queen, Cat Stevens ou The Ramones à son palmarès.

Karl Stoecker se chargea du verso de l’album. Photographe de mode américain exilé à Londres, il avait pour habitude de travailler pour Vogue ou Harper’s Bazaar. Grand copain de Bowie, Bolan, Sweet, Slade et toute la scène glam-rock, il a pour passe-temps d’immortaliser tous ses potes. Ce qui l’amène à signer la pochette du premier album de Roxy Music sorti plus tôt au mois de juin avant d'immortaliser deux ans plus tard la fameuse pochette Kimono My House de Sparks.

Contrairement à la croyance populaire qui court depuis des décennies, ce n’est pas Lou Reed qui se retrouve grimé au dos de la pochette. Même si ce dernier s’en est toujours amusé. Ce n’est pas non plus un homme qui campe le rôle du travesti mais bien une femme, le mannequin Gala Mitchell (rien à voir avec Eddie, rassurez-vous). Coiffée d’une perruque noire, elle dévoile ses magnifiques jambes dans une posture outrancièrement lascive faisant écho à tous les personnages évoqués dans Transformer. A la droite de cette féminité exacerbée, celui qui pourrait être son mec, son parfait opposé, la virilité dans toute sa splendeur. Marin en casquette, vêtu d’un tee-shirt blanc moulant, paquet de clopes à l’épaule, et d’un jean encore plus étriqué laissant deviner son appareil hors norme. Lou Reed encore ? Nein, son road manager Ernie Thormahlen, tellement bien déguisé qu’on lui glissa une banane recouverte d’une chaussette dans le jean pour « gonfler » le tableau. La fin d’un mythe, malheureusement.

Les avis de la presse à l’époque :

« Une vraie allumeuse. Cette superbe pochette : Lou et ses yeux maquillés en noir et blanc derrière ce voile de spray doré, et au dos, l’as berdache Ernie Thormahlen posant en stéréotype homosexuel, avec une érection cartoonesque, cheveux courts, casquette de motard, et paquet de Lucky dans la manche de son tee-shirt ; puis à nouveau resplendissant en talons hauts, collants, rouge à lèvres, mascara et longues mèches d’ébène ; le titre avec toutes ses connotations de finalité et de perversité électromagnétique. Vos instincts primaires vous disent que tout est là, mais tout ce qu’on vous donne, c’est du reflet, du flash et du frottage.

Lou Reed est probablement un génie. Pendant sa période chanteur/guitariste/compositeur avec le Velvet Underground, il était responsable de certaines des choses les plus incroyables jamais gravées sur vinyle ; toutes ces chansons géniales, abrasives et ambivalentes, écrasantes, à couper le souffle, psychose toxique comme Venus in Furs, Heroin, Lady Godiva’s Operation, Sister Ray, White Light/White Heat, et ces merveilles de berceuses cotonneuses comme Candy Says ou Pale Blue Eyes. Son premier album solo, Lou Reed, a été un peu décevant compte tenu de son travail avec le Velvet. Reed lui-même en était quelque peu mécontent.

Entre ces deux albums survint l’ascension de David Bowie, un homme qui a été largement influencé par les textes cinématographiques et la perversion sexuelle du Velvet. A son tour, Lou Reed fut attiré par la musique de Bowie. Bowie a même inclus Waiting for the Man et White Light/White Heat dans son répertoire scénique. L’été dernier, Reed a fait sa première apparition lors d’un concert en Angleterre avec Bowie. Sur Transformer, Bowie est son producteur.

La bisexualité showbiz de David Bowie a été plus qu’un catalyseur mineur dans l’émergence de Lou Reed du placard. Bien sûr, l’homosexualité a toujours été un aspect inhérent de la musique menaçante et graveleuse du Velvet Underground, mais c’était toujours une sorte de sexualité arrogante, amorale et agressive. Dieu sait que le rock & roll pourrait utiliser, avec d’autres choses, une bonne énergie pédéraste mais à quelques exceptions notables, la sexualité que Reed propose sur Transformer est timide et flasque.

Make Up, un air sur le maquillage et « sortir du placard et dans la rue » est aussi ringard et inoffensif que I Feel Pretty de West Side Story. Il n’y a aucune énergie, aucune affirmation. Ce n’est pas décadent, ce n’est pas pervers, ce n’est pas rock & roll, c’est juste une image stéréotypée de la pédale décrite comme une poule mouillée qui se promène en minaudant.

Goodnight Ladies est un autre cliché sur les « samedis soirs solitaires », la décadence parfumée et les derniers verres à l’heure de fermeture.

New York Telephone Conversation est un tacle léger sur les commérages et les petites discussions de la pop sphère new-yorkaise, comme si quelqu’un en avait quelque chose à foutre.

Peut-être le pire du lot, Perfect Day est une douce rengaine sur le fait de passer une merveilleuse journée au parc à boire de la sangria avec sa petite amie, sur la façon dont cela le fait se sentir sir bien, si normal. Génial, génial, génial.

Et puis il y a quand même les bons points. Du vrai bon matos. Vicious est presque abrasif et les paroles sont excellentes : « Vicieuse / Tu veux que je te frappe avec un bâton / Quand je te vois venir / Bébé, je veux juste m’enfuir loin / Quand je te vois marcher dans la rue / Je marche sur tes mains et mutile tes pieds / Oh bébé, tu es si vicieuse / Pourquoi n’avales-tu pas des lames de rasoir / Penses-tu que je sois une sorte de lame gay ? » C’est la meilleure chanson qu’il ait faite depuis l’époque du Velvet, le genre de truc qu’il sait faire le mieux (sa voix n’a pratiquement aucune tessiture).

Walk on the Wild Side est un autre gagnant, un titre décontracté et miteux dans la veine de Pale Blue Eyes. La chanson parle de divers notables de New York et de leurs aventures homo ramiformes, ponctuée mystérieusement par le refrain « And the colored girls go toot-ta-doo, too-ta-doo» De superbes portraits de fellations et de quelqu’un se rasant les jambes tout en faisant de l’auto-stop sur 1500 miles de Miami à New-York qui se termine dans une coda de sax baryton.

Hangin’ Round et Satellite of Love sont les deux morceaux de qualité restants, des chansons où la sexualité est protopathique plutôt que superficielle.

Reed dit lui-même penser que l’album est génial. Je ne pense pas que ce soit aussi bon qu’il est capable de le faire. Il semble avoir les capacités de proposer une musique vraiment dangereuse et puissante, des trucs que Bowie ou Jagger rêveraient de faire. Il devrait oublier ce genre de trucs homos artistiques prout-prout et y juste aller avec une mauvaise gueule de bois pour hurler ses visions sordides de sodomie. Ce serait vraiment bien. »

Nick Tosch, Rolling Stone, 4 janvier 1973

« Tout ce qui reste de ce grand chanteur et auteur-compositeur est son intelligence sournoise, et parfois je n’en suis pas si sûr. Qu’il s’agisse de musique de mise en scène ou d’anti mise en scène n’a pas d’importance - elle est caduque, désincarnée, dépouillée de l’essentiel. Première ligne de la meilleure chanson : « Vicieuse, tu me frappes avec une fleur »

Robert Christgau, The Village Voice, 1972

Anec-doses :

- Lou Reed n’a jamais caché son homosexualité. Que ça soit dans ses chansons ou dans la vie publique. Ou plutôt sa bisexualité. Il fricotta aussi bien avec Andy Warhol, David Bowie, les travestis de la Factory (dont le trans Rachel Humphreys avec qui il fut en couple) que les femmes Bettye Konstrad, Sylvia Morales (qu’il épousa) ou Laurie Anderson, sa dernière compagne. Et si la communauté gay était plutôt mal vue dans les années soixante et soixante-dix, quand ses parents le découvrent, il n’a que dix-sept ans et nous sommes en 1959. La petite famille vient tout juste de déménager de Brooklyn pour s’installer dans la banlieue de Freeport. Pour éviter le scandale dans le voisinage, le paternel décide de l’envoyer voir un psy qui ne trouve rien de mieux que de lui prescrire une thérapie par électrochocs. Cette douloureuse expérience le marquera à vie et refera surface dans le titre Kill Your Sons sur Sally Can’t Dance (1974) où il raconte tout en détails. Mais la réalité n’est pas aussi idéalisée que Lou veut bien le faire croire. Et s’il a toujours clamé que ces séances visaient à le « guérir » de son homosexualité, il a (in)consciemment omis de préciser que gamin il souffrait de crises de panique et de dépression, ce qui l’amena à se doper dès l’âge de seize ans. Devenu asocial et agressif, Loulou finissait souvent en position fœtale sous son bureau à la grande détresse de ses parents. Démunis, ils cédèrent à la pression sociale et aux décisions des spécialistes qui les accusèrent d’être de mauvais parents. Selon Merrill Weiner la sœur de Reed, ses parents qui étaient tout sauf homophobes, regrettèrent ce choix toute leur vie.

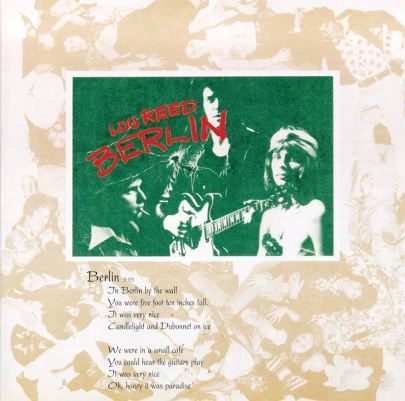

- Capitalisant sur le méga carton de Transformer, Lou Reed décida de rester fidèle aux studios Morgan de Londres qui lui avait tant réussi. Il s’attache les services du tout jeune producteur Bob Ezrin (qui travaillera ensuite avec Pink Floyd, Alice Cooper, Kiss, Aerosmith...) et s’attelle à son troisième album solo. Conçu comme un concept-album, Berlin est une virée dans la folie destructrice bien avant The Wall (1979). Les dix titres narrent la descente aux enfers de Jim et Caroline, un couple de junkies en proie aux violences conjugales, la prostitution, la toxicomanie et le suicide. L’œuvre est sûrement la plus sombre et délicate de la discographie de Reed expliquant pourquoi la presse, encore sur le nuage Transformer, le démolit à sa sortie.

- Quand David Bowie visita New York pour la première fois en janvier 1971, il vit une affiche pour un concert du Velvet Underground à l’Electric Circus. Il supplia son contact de la maison de disques Ron Oberman de l’emmener voir ce groupe qui l’obsédait tant. Il fut subjugué par le show et la découverte de nouveaux titres comme Sweet Jane. Décidé à rencontrer Lou Reed coûte que coûte, il se fraya un chemin en coulisses pour monter vers les loges. Il passa dix minutes à discuter avec Doug Yule… pensant que c’était Lou, sans que personne ne ressente le besoin de lui indiquer qu’il ne faisait plus partie du groupe depuis des mois.

- Après avoir extrait Lou Reed de sa pré-retraite, Bowie s’attaqua à son copain Iggy Pop. Celui-ci n’avait plus rien pondu depuis plus de deux ans (une éternité pour l’époque) avec Fun House (1970) et se battait contre une addiction excessive à l’héroïne. Le reste des Stooges ne valait guère mieux : Dave Alexander se noyait dans la picole qui aura raison de lui trois ans plus tard (voir le club des 27). C’est donc le guitariste sur les deux précédents opus Ron Asheton qui le remplace à la basse tandis que le texan James Williamson récupère la six cordes. Comme pour Lou Reed, Bowie fait venir tout le monde à Londres pour garder le groupe sous contrôle. C’est dans la douleur qu’ils accoucheront de Raw Power (1973), boudé à la sortie mais adulé par les futurs punks des Sex Pistols qui reprendront avec délectation Search & Destroy ou Penetration. Quant à Iggy Pop, il débutera une collaboration prolifique avec son pote Bowie qui produira encore ses deux premiers albums solos en 1977 : The Idiot et Lust for Life qui contiennent respectivement la première mouture de China Girl (repris ensuite par son propriétaire sur Let’s Dance en 1983) et le méga hit The Passenger.

Sources :

https://www.allmusic.com/artist/lou-reed-mn0000233066

https://www.imdb.com/name/nm0715563/

-Bruno Juffin - Lou Reed et le Velvet Underground (2001) Librio Musique

-Mick Wall - Lou Reed, une vie (2014) Robert Laffont

-Erza Furman – Transformer (2018) Bloosmbury Academic USA

-Laurent Rieppi – Lou Reed on the Wild Side (2014) Renaissance du Livre

-David Luhrssen, Michael Larson – Encyclopedia of Classic Rock (2017) ABC-Clio

-Classic Albums – Lou Reed – Transformer DVD (2002) Eagle Eye/Pioneer

Octobre 2023.

Commentaires

-

Thierry D. (mercredi, 22. novembre 2023 16:43)

Un vrai dingue ce loulou ! Moi aussi ce n'est pas mon album préféré mais coney island baby je pense... !!

-

Rascal (vendredi, 17. novembre 2023 17:43)

un vrai régal de lire ce post en réécoutant ce disque... je l'avais plus ou moins oublié et dieu que c'est bon! du bon rock crasseux comme on en fait plus...

-

ZenoX (dimanche, 05. novembre 2023 16:25)

Très intéressant la façon dont Lou fut amené à bosser avec Bowie... Si seulement leur partenariat avait duré plus qu'un seul disque, ça aurait pu donner du bon...

-

Margarita (samedi, 04. novembre 2023 10:50)

Hey babe take a walk on the wild side ! Dou dou dou, dou dou dou !

-

Monkey Mike (vendredi, 03. novembre 2023 17:20)

Que dire de plus..! Transformer est un masterpiece indémodable! Et c'est ben vrai que sa pochette, aussi sobre soit-elle, est cultissime!

-

Alcaline (vendredi, 03. novembre 2023 14:24)

Un bon cru cette année 1972 quand même avec Harvest de Neil Young, Ziggy Stardust de Bowie, Exile des Stones, Machine Head de Deep Purple,Close to the Edge de Yes, Can't Buy a Thrill de Steely Dan... et j'en passe. Que des références en la matière. Bien loin de ce qu'on a aujourd'hui..

-

Jackson (vendredi, 03. novembre 2023 01:19)

La bonne heure pour écouter Goodnight Ladies... Bonne nuit !

-

Jackson (vendredi, 03. novembre 2023 01:13)

C'est juste dingue que je découvre seulement ce site qui fourmille déjà de pas mal de de contenus. Belle découverte 👍

-

Pacmo (jeudi, 02. novembre 2023 22:17)

L'album le plus connu de loulou car le plus mainstream aussi. J'ai un faible pour 'Berlin' car un concept-album du calibre de 'The Wall' ou 'Tommy', une histoire du premier au dernier morceau, bien dark, crue, le plus noir que je connaisse. La chanson avec les enfants qui chialent me file toujours des frissons...

-

Beatles fan (jeudi, 02. novembre 2023 19:37)

Un article très instructif ! J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas même si Transformer je l'écoute depuis des années... !

-

Dead Man xXx (jeudi, 02. novembre 2023 18:28)

Un de mes albums préférés. On retiendra bien sûr 'Walk on the wild side' mais perso j'préfère les rock bien sales comme 'Vicious', 'Hanging around', 'Make up'... ça claque fort et les choeurs féminins sont splendides. Et comme vous dites si bien dans 'Satellite of love', Bowie est d'un autre univers...

-

Babou (jeudi, 02. novembre 2023 15:58)

J'ai retweeté ton post Instagram ;)

-

Dan39 (jeudi, 02. novembre 2023 15:02)

Félicitations Jimmy pour ce nouvel article de très grande qualité comme à l'accoutumée. Bises

-

60s Dave (jeudi, 02. novembre 2023 14:15)

Transformer, l'album de la consécration pour Lou Reed. Celui aussi qui a brisé son lien avec Warhol et le Velvet et permis de passer à autre chose. Quelle bonne étoile d'avoir rencontré Bowie ! Quand tu vois l'échec de son premier album, c'est lui qui lui a sauvé la mise. Après Transformer, le reste sera quand même bien mollasson.. non c'est son album de référence que tout le monde doit avoir dans sa discothèque ! Mais attention en vinyle hein et rien d'autre !

-

Rory (jeudi, 02. novembre 2023 14:05)

album de légende, classique des classiques. je l'écoute toujours avec le même plaisir que quand je l'ai acheté. j'aime bien me passer ziggy stardust juste derrière, je trouve que les deux vont très bien ensemble. comme deux frères siamois.

-

Martinez (jeudi, 02. novembre 2023 11:30)

Ça y est tu t'es enfin bougé le cul grosse feignasse ! 😄 Bravo !!!

-

MisterX (jeudi, 02. novembre 2023 10:37)

Toujours aussi plaisant à lire, plein de détails. Les morceaux de Lou Reed ont une saveur particulière, jamais vu, jamais revu. Moi ce que je retiens c'est que l'association Mick Ronson, David Bowie est le vrai moteur du disque. Pas sur que sans eux on se soit retrouvé avec le même album. Et pis ce "walk on the wild side", c'est une pépite en or massif.

-

Légende du Rock (jeudi, 02. novembre 2023 01:36)

Lou Reed... Que dire de plus sur ce chef d'oeuvre culte !!! On ne peut que se mettre à genou devant ce génie torturé, épaulé par un grand David Bowie. Tout est parfait, un cocktails de titres tous aussi jouissifs !!! On passe de rock acide genre "Vicious" à des mélodies plus lyriques comme "Perfect Day" qui est mon coup de coeur du disque !!

Un grand moment de l'histoire du rock ! Intemporel !!! -

Eddy B. (jeudi, 02. novembre 2023 01:03)

Fuck yeah ! Je like ce lien Instagram 👍

-

Clarinette (jeudi, 02. novembre 2023 00:08)

Bien contente de voir que ce site est toujours vivant! Je vais me plonger dans la lecture avec grand plaisir 😋

-

Kenzo (jeudi, 02. novembre 2023 00:04)

Magnifique ! Quel album..!!!

- The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)

- The Beatles - Abbey Road (1969)

- The Doors - Morrison Hotel (1970)

- The Rolling Stones - Beggars Banquet (1968)

- The Who - Who's Next (1971)

- Supertramp - Breakfast in America (1979)

- Jimi Hendrix - Electric Ladyland (1968)

- The Velvet Underground & Nico (1967)

- Pink Floyd - Dark Side of the Moon (1973)

- Pink Floyd - Wish You Were Here (1975)

- Pink Floyd - Animals (1977)

- Billy Joel - The Stranger (1977)

- Eric Clapton - Slowhand (1977)

- Neil Young - Harvest (1972)

- Santana - Abraxas (1970)

- Fleetwood Mac - Rumours (1977)

- Elvis Presley - 50.000.000 Elvis Fans Can't Be Wrong

- Crosby, Stills & Nash (1969)

- Lou Reed - Transformer (1972)